Los enemigos de la Iglesia tachan a la Edad Media de oscurantista. ¿Tienen razón?… Todos los historiadores serios dicen lo contrario. La Iglesia fue la gran educadora de los pueblos bárbaros que formaron la Europa.

Con las invasiones de los bárbaros sobre el Imperio Romano de Occidente, la cultura antigua sufrió un golpe que pudo ser mortal e irremediable. Pero allí estaba la Iglesia, que empezaba su andadura en libertad a partir de Constantino, y salvó una situación que parecía perdida del todo. El Imperio de Oriente o de Bizancio, como se vio libre de aquellos pueblos invasores, conservó bien su cultura griega, aunque ya en decadencia, pero no supo aprovechar su situación privilegiada para crecer, y se limitó sólo a custodiar las grandes riquezas que atesoraba.

En la Iglesia latina surgieron los monasterios benedictinos (lección 24) para ser los campeones en la conservación de la cultura y en la iniciación de la enseñanza a los rudos bárbaros; se abrieron las escuelas episcopales para la formación de los sacerdotes; con el estímulo de la Iglesia y unidos siempre a ella, los reyes, a partir de los carolingios (lección 41) fomentaron las letras y las artes, y entre monjes, obispos y reyes lanzaron la ciencia cristiana a su mayor apogeo con las universidades en el siglo XIII.

Pero no nos engañemos con una introducción como ésta, pues hasta el siglo XII, con raras excepciones, en la sociedad no había más letrados que los monjes y clérigos. Los hombres, a las armas o al campo; las mujeres, fuera de las monjas, todas analfabetas. Lo describía bien Amalrico de Metz: “Los doctores, para que enseñen las cosas del Señor, déjense de casarse, de negocios y de quehaceres del campo”. En realidad, en aquella sociedad todavía semibárbara no había más letrado que el clérigo. Pero las escuelas monacales, catedralicias y regias consiguieron poco a poco hacer una sociedad culta de verdad.

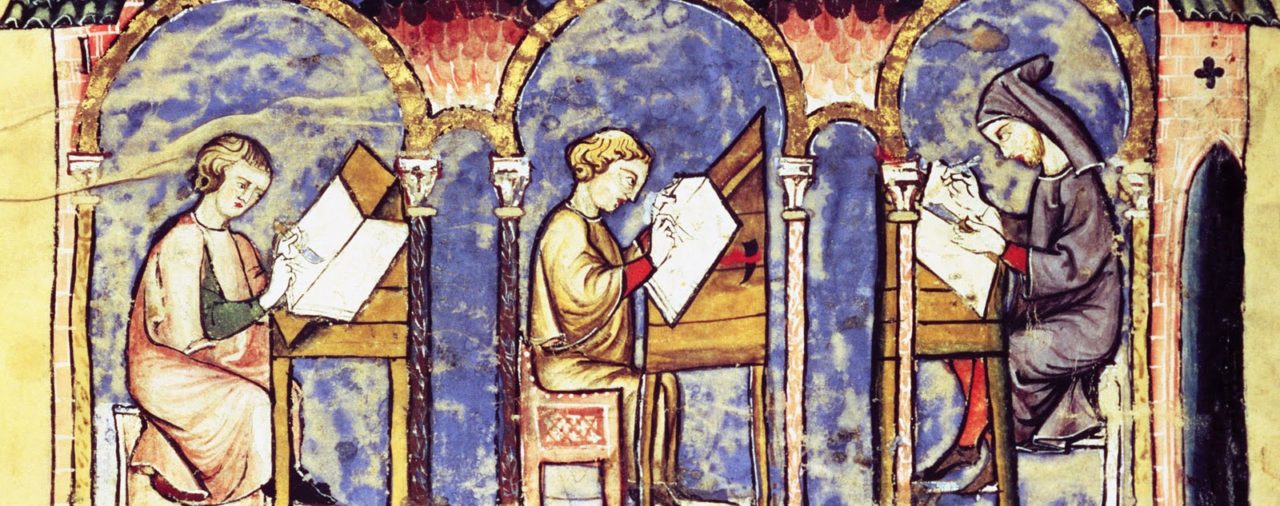

Los monasterios fueron los iniciadores de la enseñanza porque su trabajo era ante todo y sobre todo orar, y la oración requería libros, los Salmos, toda la Biblia, los manuales del culto, la Regla de vida. Esto hizo que el trabajo primero del monasterio fuese el escribir esos libros en absoluto necesarios, para lo cual se hacía imprescindible el amplio taller en el que se copiaba sin cesar. Además, se transcribían las obras de los Santos Padres y de los sabios y escritores de Grecia y Roma, que se hubieran perdido a no ser por la paciencia de los monjes incansables.

El coro de la iglesia para rezar, el amplio taller para transcribir y la biblioteca, eran las tres estancias mimadas del convento. Un dicho muy acertado decía: “Monasterio sin librería es un campamento militar sin armas”. Durante el invierno, por tener que copiar con la luz del día y siendo los días muy cortos, acababan rendidos la jornada al haber trabajado intensamente, ¡y a dormir!, porque “escribir llegada la noche era un quehacer muy pesado”.

Copiamos datos curiosos. Alcuino, el gran maestro del palacio de Carlomagno, les convence a los copistas de que, por ese trabajo, tienen seguro nada menos que el Cielo… El monje Godofredo de Tournai, que había copiado los Evangelios y casi todas las obras de San Agustín y de San Gregorio Magno, es premiado por Dios con una muerte sin dolor alguno… El mejor es de San Vaast, que se le aparece a un su discípulo de aquellos copistas, y le asegura que le serán perdonados tantos pecados como letras lleve escritas… Total, que valía la pena el trabajo de transcriptor.

La enseñanza monacal se convirtió prácticamente en la única fuente de sabiduría para aquellos primeros siglos medievales. Los monasterios contaban con magníficas bibliotecas, y una de sus costumbres más provechosas y eficaces era el intercambiarse los escritos que cada uno poseía: códices, cartas, poemas, que podían transcribir en sus propios monasterios. No se conservan los originales de la cultura antigua griega y romana, igual que la religiosa de la Iglesia, sino esos códices transcritos por los monjes con paciencia sin igual a partir sobre todo del siglo IX. Y fueron ellos los que copiaron con un esfuerzo grande al iniciar la separación de las palabras, ya que antiguamente era el escrito un todo seguido sin distinción alguna; ellos además copiaban con verdadera elegancia gráfica, introduciendo dibujos alegóricos con diversidad de colores imborrables.

Conviene saber también que el trabajo monacal no se quedaba sólo en copiar maquinalmente lo ya existente, sino que se hacía obra propia, como por ejemplo, el comentario del Apocalipsis, donde su autor Beato cita a Jerónimo, Ambrosio, Agustín, Ireneo, Gregorio, Fulgencio, Isidoro y más Santos Padres, lo cual indica que tenía a mano una muy buena biblioteca y que se estudiaba seriamente. Podemos traer el ejemplo del monasterio alemán de Reichenau, cuyo catálogo de los años 820 a 842 contiene 450 códices de autores clásicos y poetas cristianos, biografías de santos, reglas monásticas y el derecho popular alemán. Es una cantidad respetabilísima para aquellos tiempos tan lejanos todavía de la imprenta.

Las Escuelas episcopales rivalizaron con los monasterios en la enseñanza y difusión de la ciencia eclesiástica. No existían los actuales seminarios para la formación de los futuros sacerdotes, y su preparación se hacía por el siglo VI en las mismas parroquias, con una preparación al principio rudimentaria: aprender las celebraciones del culto, los Salmos para rezar, las oraciones básicas y poco más. Pero esas escuelas se trasladaron a la sede del obispo junto a las catedrales, mejoraron mucho y hasta aventajaron a los monasterios de Cluny y Claraval, los cuales no se lucieron gran cosa en cuanto a la ciencia, ya que los de Cluny no se cuidaban de otra cosa que del culto y los de Claraval de la vida austera del convento.

Un sínodo de Roma en el año 853 aconsejaba a todos los episcopados que “se constituyan maestros y doctores que enseñen con diligencia las letras, las artes liberales y los santos dogmas de la Iglesia”. Y se instituyeron muchas escuelas así en toda Europa, algunas de las cuales llegaron a gran altura científica. Hay que ver cómo Alcuino, en unos versos latinos, elogia la Escuela inglesa de York, repleta de los antiguos clásicos griegos y latinos, de códices hebreos y de los escritos de los santos Padres. Estas escuelas episcopales, bajo la dirección del “Maestro de Escuela”, avanzaron grandemente en las ciencias y llegarán un día, ya lo veremos, a transformarse en las primeras universidades.

En cuanto a la enseñanza popular, no hubo tanta diligencia aunque tampoco se descuidó del todo. El monasterio, además del salón de copias, tenía escuela para enseñar a los jovencitos “oblatos” o aspirantes a monjes, y, desde Carlomagno, por orden del rey había de tener también escuela para externos, algo que extendió a todas las catedrales el año 787, con maestros que enseñen las letras humanas como medio de penetrar mejor en las divinas”. El mismo Carlomagno, soñando en convertir su corte en una “Atenas de Cristo”, bajo el famoso director Alcuino, convirtió su palacio en un centro docente altamente cualificado, en el que habían de educarse los hijos de los nobles.

Todos los otros reyes imitaron al rey de Francia y las cortes contaron con sus escuelas igual que los monasterios y los obispados. Existieron y muy florecientes hasta en la España mozárabe, donde por la invasión musulmana podían haber sido mucho más difíciles.

Estas escuelas reales no estaban precisamente separadas en la enseñanza de las episcopales, pues prácticamente eran siempre los clérigos los maestros más cualificados, ya que los hombres, y más los nobles, no tenían otro sueño ni otra ocupación que las armas.

Las ciencias que se enseñaban, aparte de las eclesiásticas, eran las que formaban el “Trivio”: gramática, retórica y dialéctica; y el “Cuadrivio”: aritmética, geometría, astronomía y música. El maestro anglosajón Alcuino, dándose su nombre escolar, queriendo lucirse ante Carlomagno, le escribía: “Yo, vuestro Flaco, según vuestra exhortación y beneplácito, procuro en el monasterio de San Martín ofrecer a unos las mieles de la Sagrada Escritura; a otros, trato de embriagar con el vino añejo de las antiguas disciplinas; a otros, empezaré a nutrir con los frutos de las sutilezas gramaticales; a otros, deseo ilustrar con el orden de las estrellas, como con la pintura de la bóveda de un palacio”.

El avance de la ciencia en aquellos pueblos salidos de la barbarie fue bastante lenta, pero la Iglesia, con los monasterios, las escuelas catedralicias y las aulas palaciegas, la promovió desde los principios de la alta Edad Media. Con los merovingios (lección 34) sufrió un bajón, pero se levantó vigorosa con los carolingios a partir sobre todo de Carlomagno en los siglos VIII y IX. En un principio, todo era memorizar. Después, vino el copiar y copiar escritos antiguos, a base de los cuales empezaron los primeros escarceos de filosofía y teología.

El siglo XII será crucial, con un gran avance, y en el siglo XIII alcanzará la ciencia cristiana unas cumbres realmente excelsas, como veremos más adelante. Hemos dicho “ciencia cristiana”, y eso era, pero pasado algún tiempo vino a enriquecerse con las ciencias naturales, debido al contacto con los judíos y, de manera especial, por la aportación de los árabes.

Una cosa, sin embargo, llama mucho la atención: a pesar de las invasiones de los pueblos del Norte, la Iglesia conservó celosamente la cultura antigua, la clásica griega y romana, a la vez que desarrollaba la religiosa, de la que son testimonio los Santos Padres y los grandes Concilios de la antigüedad. ¿Una Iglesia ignorante y retrógrada? Sólo un ignorante se atreve a decirlo. La Iglesia que quedaba del Imperio hubo de empezar de cero con los pueblos bárbaros, ¡y hay que ver hasta dónde llegó, aunque poco a poco, en el siglo XIII!…