Al presentar una panorámica del “Orbe de la tierra” ─así llamaban los romanos a su mundo conocido─, hay que tener presente que el Imperio comprendía muchos países con costumbres muy diferentes unos de otros. Por esto, no se puede universalizar demasiado al presentar la situación moral y religiosa del Imperio Romano. Hay que mirarlo todo de una manera general: lo que eran en realidad Roma y las grandes ciudades que daban el tono al resto de los pueblos.

En la Roma antigua las costumbres eran sobrias y las creencias religiosas giraban en torno a los dioses lares o domésticos. Conquistada Grecia, pronto los romanos asimilaron todos los dioses incontables de la mitología griega, aunque Júpiter, Juno y Minerva fueran las deidades supremas. Después se hicieron con todos los misterios de Oriente y Egipto, de modo que al fin, con tantas divinidades encima, llegaron a no creer en ninguna y Roma fuera prácticamente atea. La diosa Roma y el divino Emperador no eran dioses, sino la representación simbólica del ser o de los seres supremos que vagaban por las alturas y que no cuidaban para nada de los hombres.

La altura científica a que había llegado Grecia estaba en evidente decadencia. Sócrates, Platón y Aristóteles, que se formaron la idea de un dios único, ya no tenían influencia alguna en el pensar del Imperio, en el que dominaban la doctrina y prácticas de los materialistas epicúreos y de los austeros estoicos. Siempre hubo pensadores y moralistas sensatos, pero, en general, las costumbres habían bajado a una degradación inconcebible.

Nadie mejor que San Pablo nos ha descrito, al empezar su carta a los Romanos (1,21- 32), esa miseria moral que caracterizaba al Imperio de aquellos días:

“Su insensato corazón se endureció… Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos…, con pasiones infames; pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza; igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrasaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío… Hicieron todo lo que no conviene: llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen”.

Terrible diagnóstico el de San Pablo en la Biblia, y con el cual están conformes todos los historiadores. Por citar algunos casos nada más.

César Augusto quiso poner freno a tanta inmoralidad. Y empezó por su propia casa imperial, pues mandó al destierro a su hija Julia por su enorme desvergüenza, después de haber tenido tres maridos y cinco hijos… El homosexualismo de que habla San Pablo era tan común, que en los hombres de ciertas categorías ─guerreros, políticos etc.─ constituía una gloria y era signo de heroísmo… ¿Y las mujeres? En la isla de Lesbos (de ahí la palabra lesbiana) tenían su paraíso… El aborto estaba a la orden del día, y resultó inútil la ley Popea del “derecho de los tres hijos” con gran subsidio a las familias numerosas… Esto llevaba a que el matrimonio monógamo fuese una teoría, y es célebre la frase del escritor pagano de que las mujeres contasen sus años no por los calendarios de los cónsules o las olimpíadas sino por los maridos que habían tenido…

Había excepciones honrosas y siempre quedaban restos de virtud. Como el de aquélla, con algo que nosotros no aprobamos, pero que, en su mentalidad pagana, no deja de ser un ejemplo de amor valiente. Ante su marido condenado a suicidarse, viéndolo temblar, toma ella el puñal y se lo clava en su propio pecho, con estas palabras: -Mira, Peto, no duele…

Otro problema inmensamente grave en el Imperio era el de la esclavitud. A nosotros nos resulta casi un imposible el imaginarnos una sociedad institucionalizada sobre una desigualdad tan radical entre los hombres. La cantidad de esclavos era incontable. Millones de seres miserables ante un puñado de libres privilegiados. El esclavo no era nada ni nadie. Un objeto, simplemente. En la lista de los haberes de un libre, entraba el esclavo como un número más entre los aperos del campo o los muebles de la casa. El dueño tenía poder absoluto sobre él, expresado de manera cínica por la célebre sátira de Juvenal: -¿Que el esclavo no ha hecho nada digno de la cruz? Ya lo sé. Pero así lo quiero, así lo mando, y así se haga…

Naturalmente, que había muchas y dignas excepciones. Amos que trataban respetuosamente a sus esclavos. Y esclavos que se hicieron célebres por su fidelidad. Estaban los libertos, es decir, los esclavos que habían conseguido de sus dueños la libertad y podían ejercer honrosamente cualquier oficio. Pero la sociedad, como tal, estaba montada sobre la esclavitud degradante de millones de seres humanos.

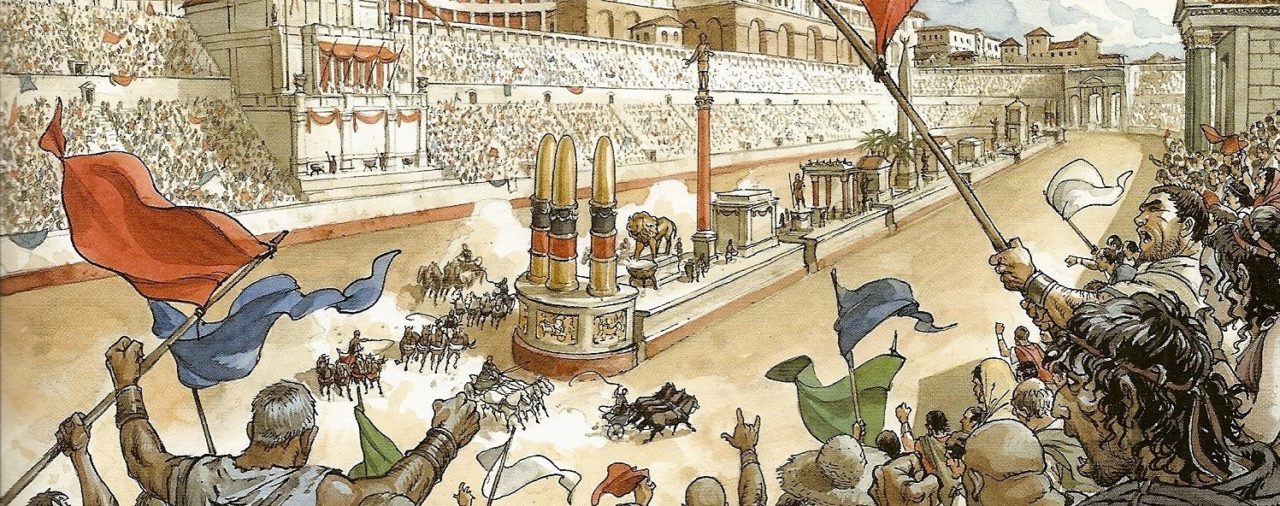

Otra sombra muy negra de la Roma imperial fueron los espectáculos, que apasionaban de manera increíble. El circo con las carreras (¡bien, pase!), el anfiteatro con las luchas, y el teatro con las representaciones, eran escenarios de inmoralidades las más abyectas. Las luchas de los gladiadores entre sí o con las fieras; los enemigos derrotados en las guerras y destinados en masa a las fieras en las celebraciones populares; las representaciones obscenas que divinizaban los vicios de los dioses… Y no era un día que otro lo que duraban los espectáculos en las grandes celebraciones, sino días y días seguidos, de modo que la sangre corría a torrentes en los anfiteatros. “¡Pan y espectáculos!”, era el grito consabido a los emperadores, los cuales habían de satisfacer todos los caprichos populares…

¿Exageraciones? No lo creamos. Los testimonios de escritores contemporáneos son espeluznantes. Aunque si el lujo de la gente alta era de un refinamiento inconcebible, es cierto que había también una parte muy sana en la sociedad. De lo contrario, no se hubiera mantenido aquel Imperio de hierro durante siglos como el dueño indiscutido del orbe de la tierra, ni se hubiera aceptado el Evangelio, como veremos pronto que lo hicieron muchos.

Miramos ahora al pueblo judío, disperso por todo el Imperio, y nos encontramos con una estampa diferente por completo. Aferrado a su único Dios, Yahvé, y con la Ley de Moisés como norma de vida, no asimilaba aquellas normas paganas que podían haber sido tan seductoras. San Pablo denuncia a los judíos en la misma carta a los Romanos (2,1-29) al igual que a los paganos, pero en un sentido muy diverso. Venía a decirles: -Esos pobres gentiles pecan tanto sin una ley escrita como la tuya; pero tú, con esa tu Ley de Dios, al no cumplirla fielmente, te haces ante Dios tan responsable como los paganos.

De hecho, la mala conducta de algunos judíos era causa de escándalo especial, como les denuncia Pablo: “Predicas: No robar, ¡y robas!… Prohíbes el adulterio, ¡y adulteras!… Aborreces los ídolos, ¡y saqueas sus templos!… Tú que te glorías en la Ley, al quebrantarla deshonras a Dios. Porque, como dice la Escritura, el nombre de Dios, por vuestra causa, es blasfemado entre los gentiles” (Rm 2,21-24).

Llegará un día en que Jesús los acusará severo: “Ay de ustedes, que recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y, cuando llega a serlo, le hacen hijo de condenación el doble que ustedes” (Mt. 23,15).

El mal de los judíos estaba en que eran celosísimos de la Ley guardada externamente, pero por dentro tributaban a Dios un culto vacío por completo de sentido. Pasaba esto entre los judíos de la diáspora como vemos por Pablo, y ocurría quizá mucho más con los judíos de Palestina, como lo sabemos de sobra por los Evangelios.

¿Todos los judíos por igual? No. Porque tanto en Palestina como en la diáspora se daban “israelitas de verdad, en los cuales no había engaño” (Jn 1,47), según la expresión de Jesús, reservados por Dios como instrumentos de salvación.

Porque en medio de tanta corrupción pagana, existía una esperanza de renovación universal. Por causa de los judíos estaba esparcida por doquier, especialmente por Oriente, la idea de la venida de un Salvador. En Roma se pensaba lo mismo. Las famosas palabras de Virgilio en su Égloga IV ─un niño divino que iniciaba una era nueva, o la imagen de la Sibila presentada a César Augusto, una madre divina con un niño que surgía de la aurora como un sol sobre el mundo─, no eran ninguna profecía, sino el eco de esa creencia, manifestada mejor que nadie por el historiador Tácito: “Muchos estaban convencidos de que en los escritos antiguos de los sacerdotes se anunciaba que en este tiempo prevalecería el Oriente, y, partiendo de Judea, llegaría a dominar el mundo”.

A nosotros nos basta comparar estas palabras con la pregunta de los Magos, gentiles, venidos a Belén (Mt. 2,2): “¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo”.

Se vislumbra ya el “momento” y el “lugar” oportunos, “la plenitud de los tiempos” calculada por Dios mejor que por nadie. A pesar de tanta idolatría, ateísmo y miseria del mundo, pronto unos rudos pastores oirán cantar por los cielos de Belén (Lc 2,14): “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados de Dios”.